江戸時代,福岡城と城下町福岡を建設し,現在の福岡市の礎を築いた福岡藩初代藩主・黒田長政(くろだながまさ)。彼が使用した甲冑と兜、彼を描いた肖像画は国指定の重要文化財となっています。下の4件です。ご覧ください。

|

| ①銀箔押一の谷形兜(ぎんぱくおしいちのたになりかぶと) 黒糸威五枚胴具足(くろいとおどしごまいどうぐそく) |

|

| ②黒漆塗桃形大水牛脇立兜(こくしつぬりももなりおおすいぎゅうわきだてかぶと) |

|

| ③黒漆塗桃形大水牛脇立兜(こくしつぬりももなりおおすいぎゅうわきだてかぶと) |

|

| ④黒田長政像(くろだながまさぞう) |

いずれも当館の所蔵で,展覧会で展示する機会が多いため,「見たことがある!」という方もいらっしゃるのではないかと思います。上の甲冑と兜、肖像画はいずれも単独で重要文化財に指定されていると思われるかも知れません。しかし,実は①が重要文化財に指定された際の書類に「附(つけたり)」として②~④が一緒に記されているのです。これは,「附指定(つけたりしてい)」といって指定される本体(ここでは①のこと)の資料的な価値を保証したり根拠を示すものとして一体として指定され,本体と同じように重要文化財として保護の対象となるものです。今回の展覧会では,この「一体」を表現すべく,上記の4件の資料を隣り合わせで展示しています。

今回の記事では,このうち①の銀箔押一の谷形兜について,取り上げてみたいと思います。この兜は,黒田家の重宝を記した「黒田家重宝故実(くろだけじゅうほうこじつ)」によれば,元々は福島正則(ふくしままさのり)が使用していたのですが,朝鮮出兵の後に友情の証(喧嘩した長政と仲直りするため)として写(同じ形をしたスペア)を作って,長政の大水牛脇立兜の写と交換したものと伝えられています。

この兜で目を惹くのは,その特徴的な造形でしょう。この形は,源平合戦の古戦場で,源義経(みなもとのよしつね)が馬に乗って駆け下りた「鵯越の逆落とし(ひよどりごえのさかおとし)」の故事で知られる一の谷(現・神戸市須磨区)の急峻な崖を表現したものと言われています。普段,展示や展覧会の図録などでは,兜を正面からご覧いただくことが多いので,「急峻な崖」感をあまり感じていただけていないかと思い,今回は横から撮影した写真をご覧いただきましょう。

銀箔押一の谷形兜を横から見ると

|

とは言え,この兜は,慶長(けいちょう)5年(1600)9月の関ヶ原合戦で長政が着用したと伝えられ,その出陣の際の姿だという④の肖像画にも描かれており,長政の武功と黒田家の歴史を象徴するものとして,まさに重要文化財に相応しい資料だと言えるのです。

最後に,この兜の後ろ姿も趣深いので,画像を載せておきたいと思います。

銀箔押一の谷形兜を後ろから見ると

|

(学芸課 髙山)

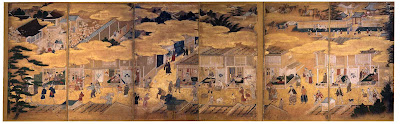

重要文化財の福岡藩初代藩主黒田長政所用の甲冑と肖像画は、開館30周年記念展「ふくおかの名宝」で公開中です。一の谷形兜を身に着けた長政が描かれている「関ケ原戦陣図屏風」も展示しています。屏風のなかから、長政の雄姿を探してみてください。

また、2代藩主忠之、6代藩主継高、11代藩主長溥、12代藩主長知の一の谷形兜と甲冑も展示していますので、歴代藩主の一の谷形兜を見比べることができます。