埋め立て地にできたニュータウン「シーサイドももち」の、前史から現代までをマニアックに深掘りした『シーサイドももち―海水浴と博覧会が開いた福岡市の未来―』(発行:福岡市/販売:梓書院)。

この本は、博多・天神とは違う歴史をたどってきた「シーサイドももち」を見ることで福岡が見えてくるという、これまでにない一冊です。

本についてはコチラ。

この連載では【別冊 シーサイドももち】と題して、本には載らなかった蔵出し記事やこぼれ話などを紹介しています。ぜひ本とあわせてお楽しみいただければ、うれしいです。

〈078〉修養の殿堂、百道に建つ ~射撃場跡地にできた社会教育会館~

シーサイドももちの歴史を振り返る手がかりとして、どうしても話の中心になるのは百道海水浴場です。

大正7(1918)年に開場した百道海水浴場は、それから昭和50(1975)年に事実上の閉鎖となるまで、多くの人で賑わいました。

百道海水浴場は、シーサイドももち地区ができる以前の百道地区を代表する場所ではありましたが、それはこのエリアのほんの一部。面積的にはかなり限られた場所での出来事でした。

では、それ以外の地区には一体何があったのでしょうか…?

というわけで、今回はもっと西側のエリアに目を向けてみたいと思います。

|

(大正15年測量1/25000地形図「福岡西部」「福岡西南部」 〈大日本帝国陸軍測量部〉を加工) 百道で賑やかなのは東側の一部。では西側は…? |

* * * * * * *

大正~昭和初期の百道松原開発

百道海水浴場ができた大正時代~昭和初期、路面電車が走っていた道(現在の明治通り)から北側にはまだまだ松が生い茂り、開発もほとんどされていない状態でした。

海水浴場が開かれる少し前には福岡監獄ができましたが(大正5〈1916〉年)、周辺の松林や近隣にあった墓地の影響もあり、東側とはうってかわって鬱蒼として薄暗く、何となく近寄りがたいような場所だったようです。

福岡監獄については、以前も何度かご紹介してきました。

西新町の人々は、そんな広大な〝空き地〟である百道の松原にさまざまなものを誘致しようと奮闘しますが、残念ながらいずれも実現はしませんでした…。

西側にあった射撃場のその後の活用

大正時代~昭和初期のこの一帯は、私有地ももちろんありましたが、そのほとんどが国有地か県有地。

なぜならその理由は、この場所にかつて軍の射撃演習場があったから。

この射撃演習場は、明治から大正にかけて百道に存在したのですが、大正5(1916)年には鴻巣山に新しい射撃場ができたため移転、その後大正10(1921)年頃には設備を撤収し、また〝空き地〟に戻っていました。

元射撃場は軍用地だったので、一部は国から県や市へと所有権が変わっていても、そのほとんどは官有地のままだったんですね。

一例としては、昭和2(1927)年には射撃場跡地の一部に西新小学校が新築・移転しています。

さて、この残された県有地をどうするか?となった時、県はそこに地方の青少会や処女会のための教育の場として、社会教育会館を建てることを考えました。

社会教育会館は昭和末期までこの場所にあったので、もしかしたらご記憶の方もおられるかもしれません。

ここでちょっとお詫び…。

本来は「社会教育会館」なのですが、「教育会館」となっていて、これは誤りですので、この場を借りてお詫びして訂正いたします…。

※ 書籍『シーサイドももち』の正誤表はコチラをクリックするとご覧いただけます。

さて、この場所に社会教育会館があったことは、昭和初期の地図を見ても分かります。

|

(『最新調査福岡市地図』昭和11年、福岡市博物館所蔵) ありました、「社會教育會館」。周辺には「縣營住宅」の文字も。 一帯が官有地だったことが分かります。 |

このように地図にもちゃんと載っている社会教育会館なのですが、その実態はいまいちよく分からず…。

ですが「宿泊もできるような研修施設」ということなので、漠然と堅牢な学校のような、あるいは宿泊施設のような建物があったんだろうなーと想像していました。

そんなある日、昭和初期の新聞記事を調べていると、衝撃の写真が目に飛び込んできました。

それがコチラ。

|

| (『福岡日日新聞』昭和4年4月9日朝刊10面より) |

ええええーーーーΣ(゚Д゚)!!!!

超和風ーーーーー!!!

まるで神社かお寺の本堂のような立派な和風建築…。

まさかこのような建物だったとは想像もしなかったので、とても驚きました。

ちなみに現在の県立社会教育総合センターは篠栗町にあるのですが、そちらの全体図はこんな感じです。

百道に建てられた社会教育会館は昭和一桁のころの話ですから、さすがにここまでハイカラでないことはわたしでも分かりますが、それにしても想像以上の和風建築。

ちょっと衝撃でした。

現在の社会教育総合センターについてはコチラをご覧ください。

そして先日ついに、この社会教育会館の様子が分かる資料を見つけました。

開館記念につくられた絵はがきです。

|

(個人蔵) 福岡県社会教育会館開館記念として昭和4年につくられた絵はがき。 |

ご覧のとおり、絵はがきの表紙(袋)には堂々と「修養の殿堂」という文字が。

たしかにその名に恥じぬ立派な、というか立派すぎる建物です。

社会教育会館建設へ

調べてみたところ、この社会教育会館の建設については、昭和2(1927)年の県議会で実際に議論されていました。

その内容をちょっと引用してみます。

(『詳説福岡県議会史』古川静夫参与員の回答より)

なるほど、青少年に対する社会教育の重要性と、それを実施する場所の必要性がよく分かりますし、その切実さも伝わってきます。

また、「これまではやむを得ずお寺などを利用していた」ということから考えると、なんとなくこういった本堂のような建物になるのも分かるような分からないような…。

このような議論を経て、社会教育会館建設は了承されました。

古川参与員が訴えた設置目的については、最終的には次のようにまとめられています。

(『詳説福岡県議会史』より)

ここでも「殿堂」という言葉が使われています。

建設にかかった費用は、計画が議決された昭和2(1927)年の時点で4万9928円、さらに翌年には補助金として1万円の予算が認められています。

そのうち、講堂部分は新築として約2万円の予算を使い建てられました。

数奇な運命をたどった宿舎棟

さらにこちらの社会教育会館には、大人数での講演や研修の場である講堂と別に、食事や宿泊、あるいは少人数での研修にも使える講義室を備えた宿舎棟がつくられました。

|

| (福岡県立社会教育会館絵葉書/封筒〈昭和4年〉、個人蔵) |

平面図の左側に描かれているのがそれです。

ちなみにこれは2棟あるわけではなくて、講堂と廊下でつながった1棟があり、そこが2階建てになっている構造です。

『県議会史』に書かれた建築の内訳を見ると、講堂は新築として建てられましたが、この寄宿棟はちょっと違っていて、別の場所で使われていた建物を移築してきたものだったようなのです。

それはなんと、西新町の中学修猷館にあった寄宿舎「報国寮」!

|

| (福岡県立社会教育会館絵葉書〈昭和4年〉、個人蔵) |

|

| (福岡県立社会教育会館絵葉書/拡大〈昭和4年〉、個人蔵) |

中学修猷館は、明治33(1900)年に大名町堀端(現在の中央区赤坂)から西新町に移転して来たのですが、その2年後の明治35(1902)年に寄宿舎が完成しました。

『修猷館二百年史』によれば、この寄宿舎(のちに「報国館」と命名)は「大名町から西新町に移転して二十五年、歴代の名舎監(※寄宿舎を監督する人)を擁し、独自の舎風を築き上げた寄宿舎」だったといいますが、大正11(1922)年ごろから「中学の増設と通学区域の縮小、交通事情の好転」などを理由に、県は廃止の方針を出していたそうです。

結局、大正15(1926)年の3月末をもって廃止されてしまったのですが、この思い出の寄宿舎はその後解体され、県の社会教育会館の宿舎として生まれ変わり、第二の人生を歩み始めたのでした。

ちょっと感動的…!

…ところが、です。

一度は命拾い(?)した修猷館の寄宿舎でしたが、それからわずか1年後、昭和5(1930)年に思わぬ試練が待っていました。

この年の7月18日、九州を大型台風が襲いました(イヤな予感…)。

この台風によって九州・山口の各地では列車は脱線、建物の倒壊、街路樹は倒れ、桟橋は真っ二つ…と、大きな被害を受けたそうです。

そしてそれは百道も例外ではなく、やはりこの未曾有の暴風雨に襲われて、なんと社会教育会館の寄宿舎は完全に倒壊してしまったというのです…嗚呼、なんということでしょう…。

これを報じた新聞記事にはその様子が次のように書かれていました。

これはヒドイ…というか記事のタイトルからしてヒドイ…。

本館も銅板葺きの屋根が飛ばされるなどの被害を受けたものの、寄宿舎の惨憺たる有様にくらべれば…。

その後、どのように修築されたかは分かりませんでしたが、昭和14(1939)年の空中写真を見ると建物は残っているので、会館自体は存在していたと思われます。

しかし、昭和20(1945)年6月の福岡大空襲によって全焼したのだそうです。

戦後に復活した社会教育会館

戦災からしばらく経った昭和28(1953)年、社会教育会館は同じ場所に再建され、1月28日に落成式を迎えました。

落成式では知事をはじめ関係者約100名あまりが参加し、華々しい再スタートを切ったということです。

この建設には前年の昭和27(1952)年1月に発行された「教育施設宝くじ」の収益金が充てられました。

建設費は500万円。かつての純和風建築とはうってかわって、木造二階建て、モルタル赤瓦の近代建築として生まれ変わりました。

|

(『教育福岡』第5巻第2号〈福岡県教育委員会、1953年〉より作成) 生まれ変わった福岡県立社会教育会館の平面図。 |

それから昭和59(1984)年に現在の社会教育総合センター(篠栗町)ができるまでの約30年間、この場所は引き続き「社会教育の殿堂」としてさまざまな人々に利用されたということです。

めでたし、めでたし。

現在のその場所は?

かつては海のすぐそばに建っていた社会教育会館ですが、その後はご存知のとおり北側が埋め立てられ、その場所は完全に内陸地となりました。

社会教育会館が移転したあとは県有地ではなくなっており、現在では大きなマンションが建っています。

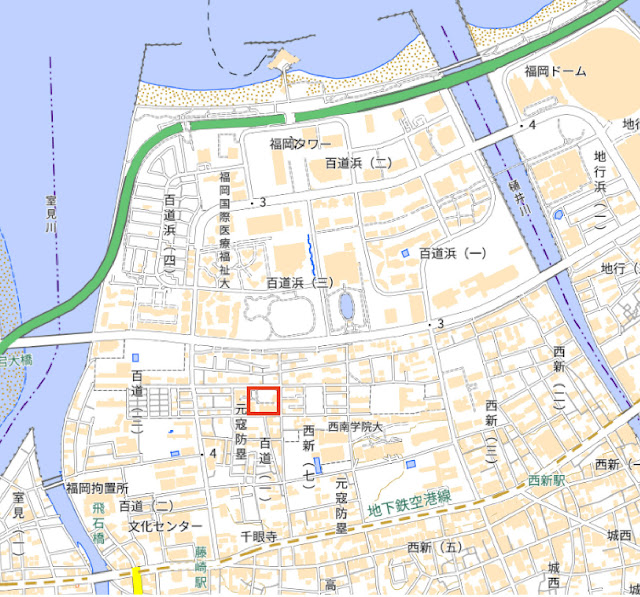

|

| (国土地理院地図より作成) 赤で囲まれた場所が、かつて社会教育会館があった所です。 |

|

| (福岡市史編さん室撮影) ここが現在のその場所。南側の道から撮った写真です。 |

これではかつての姿は想像もできません(当たり前ですが…)。

ところで、初代の和風建築の全景写真と同じ角度で写真が撮れないかなと思ったのですが、平面図などには方位が書かれておらず、元々がどの向きに建てられたのか分からず…。

|

| (福岡県立社会教育会館絵葉書〈昭和4年〉、個人蔵) この写真は南から? それとも北から?? |

絵葉書の全体像を見ると手前に松があり、また建物と建物の間にも松?が見えます。

しかしこれだけではあまりヒントにはならず…。

利便性から考えると、手前の正門が西新町の中心部に近い方がいいような気がするのですが、結局断定はできませんでした。

ただ一つ気になったのは、写真の手前側が少し下っているように見えますよね。

かつて会館があった周辺を見てみると、南側の一部が同じようにちょっとだけ下っているところがありました。

|

(地図:地理院地図より作成/写真:福岡市史編さん室撮影) 写真は○の場所を北から南に向いて撮ったところです。 ちょっとだけ下がっているのがお分りいただけるでしょうか…? |

これだけではなんとも言えませんが、今のところの結論としては、このような構図だったのかなーと思っています。

|

(上:社会教育会館絵葉書〈昭和4年〉、個人蔵、 下:市史編さん室撮影) 道が狭いので、同じ構図では撮れませんでした…。 写真は、南側から北西方向を見ています。 |

* * * * * * *

今回は、射撃場がなくなった後につくられた県の社会教育会館について調べてみました。

調べて見ると建物自体にも思わぬドラマがあって、意外なつながりを見つけることができました。

…さて、これまでも当たり前のように登場していましたが、百道の西側にあったという「射撃場」。

これは一体どのようなものだったのでしょう…?

次回はこの射撃場自体にスポットを当ててみたいと思います。

|

(福岡市史編さん室撮影) これは逆に北から見たところ。 もしかしたらこちら側なのかもしれない…。 |

#シーサイドももち #西新町の歴史 #社会教育会館 #修猷館 #意外な来歴

[Written by かみね/illustration by ピー・アンド・エル]

0 件のコメント:

コメントを投稿