埋め立て地にできたニュータウン「シーサイドももち」の、前史から現代までをマニアックに深掘りした『シーサイドももち―海水浴と博覧会が開いた福岡市の未来―』(発行:福岡市/販売:梓書院)。

この本は、博多・天神とは違う歴史をたどってきた「シーサイドももち」を見ることで福岡が見えてくるという、これまでにない一冊です。

本についてはコチラ。

この連載では【別冊 シーサイドももち】と題して、本には載らなかった蔵出し記事やこぼれ話などを紹介しています。ぜひ本とあわせてお楽しみいただければ、うれしいです。

〈079〉まっすぐ過ぎる道路 ~百道に残る四角い街区のナゾ~

早良区役所がある藤崎交差点から、シーサイドももち地区がある北側(海側)方面に向かって歩いていくと、百道小学校を過ぎたところで左右に延びる異様にまっすぐな脇道が現れます。

|

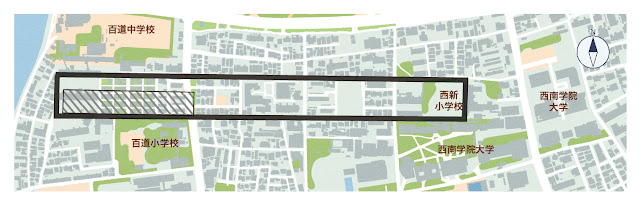

(地理院地図を基に作成) 早良区役所から北へ5分ほど歩くと百道小学校に到着。 その敷地の北側に2本、東に向かってものすごくまっすぐな道が…。 |

その長さは約840mほど。

地図で見ると、まるで百道エリアと西新エリアにある学校をつないでいるようにも見えます。

|

(福岡市史編さん室撮影) 百道小学校の角から西を見ると…まっすぐ! |

|

(福岡市史編さん室撮影) 東を見ても…やっぱりまっすぐ! この道は西新小学校の敷地まで続いています。 |

実際にこのまっすぐな道を端から端まで歩いてみました。

|

(地理院地図を基に作成) 西から東に向かって歩いてみました。 |

まずはスタート地点から先ほどの百道小学校の角まで。

|

(福岡市史編さん室撮影) ここまでで、約210mほど。 |

大通りを渡って(すぐ近くに信号があります)、さらに東へと進んでみます。

|

(福岡市史編さん室撮影) 大通りを渡って、残りは630mほど。 突き当たりは西新小学校の裏手です。 |

どちらも車がギリギリすれ違えるくらいの、それほど大きな道ではありませんが、本当にまっすぐ東西に延びていました。

この道は、別に百道小学校と西新小学校をつなぐためにつくられた道というわけではなくて、前回のブログでも少しだけ触れましたが、明治時代にあった陸軍(第十二師団)の射撃場の名残りなのだそうです。

いまの風景からは想像もつきませんが、かつてここには軍事施設があったんですね。

資料からたどる西新町の射撃場

近現代(1860年代から1945年前後)の歴史資料をインターネット上で公開しているアジア歴史資料センター(https://www.jacar.go.jp/)では、この西新町の射撃場に関する資料をいくつか見つけることができます。

今回はこれらの資料を基に、西新町に射撃場がやって来て、そして去って行くまでの経緯を追ってみたいと思います。

なお、今回紹介するアジア歴史資料センターの資料は、インターネットでどなたでもご覧になれる資料です(マイクロフィルムに撮影されたものです)。

詳しくは一番最後にまとめていますので、ご興味のある方はぜひ実際にご覧になってみてください。

射撃場をつくりたい〈明治10年〉

陸軍の射撃場は、明治10(1877)年から大正5(1916)年に移転するまで、百道松原の中にありました。

そのころの百道松原にはまだ何もなく、百道海水浴場(大正7〈1918〉年~)はおろか、福岡監獄(大正5〈1916〉年~)すらなかった時代です。

まわりは本当に松原と海だけ。そして松原は広大で、住宅地や大きな道路からある程度の距離が取れますから、百道松原は射撃場としては絶好の立地だったのでしょう。

陸軍が射撃場の場所に百道松原を選んだのには、他にも理由があったようです。

それは江戸時代にさかのぼります。

かつて西新町の北西の浜辺は「後浜」とよばれており、そこには福岡藩の砲術訓練所、「石火矢稽古所」というものがあったのだそうです(「石火矢」とは大砲の一種のこと)。

そのため、明治になって陸軍はこれを射撃場(歩兵射的場)にすることを考えたんですね。

この「後浜」の「石火矢稽古所」は、九州大学附属図書館が所蔵する「福岡城下町・博多・近隣古図」という絵図資料に見ることができます。

さて、こうして西新町に射撃場をつくることにした陸軍は、さっそくこの土地を所管していた内務省に土地の取得を働きかけました。これが明治10(1877)年2月のことです。

内務省はこの申し出を了承し、6月には県の担当者立会いのもと、敷地は無事に内務省から陸軍へと引き渡されました。

このときの資料*① には陸軍が作成した簡単な図面が含まれていて、これを見ると当時の射撃場の範囲がかなり正確に分かります。

それをトレースして作図したものがコチラです。

|

(アジア歴史資料センター資料①所収 「福岡縣筑前國一大區小區西新町後濱射的場 千二百分ノ一圖」を基に福岡市史編さん室作成) 射撃場の建設予定地を示すための図面です。 実際の資料では天地が逆(海が下)に描かれています。 ちなみに左側は室見川。今より内側にえぐれているのが分かります。 |

黒線で囲った灰色の部分が、このとき新たにつくろうとしていた射撃場の敷地です。

南北に50間(約91m)、東西に550間(約1km)。その面積は「27500坪」と書かれています。

そしてその一部、左隅に描かれた斜線の一画が、福岡藩の練兵場だった場所です。図面にはその面積が「5160坪」と書かれていました。

これを現在の地図に重ねると、こんな感じです。

|

| (資料①を基に福岡市史編さん室作成/下図作成はピー・アンド・エル) |

先ほどの図面の、黒い線(と斜線部分)をそのままの縦横比で重ねたものです。

このうち、現在の道と重なる部分がコチラ。赤い点線が現在の道路とかつての射撃場の外枠が重なる部分です。

|

| (資料①を基に福岡市史編さん室作成/下図作成はピー・アンド・エル) |

このままだとちょっと分かりづらいので、かつての射撃場の枠を外してみます。

|

| (資料①を基に福岡市史編さん室作成/下図作成はピー・アンド・エル) |

こうして見ると、かなりの部分が現在の道と重なっているのが分かりますね!

そしてこの資料からは、江戸時代の練兵場の場所もほぼ正確に分かります。

|

| (資料①を基に福岡市史編さん室作成/下図作成はピー・アンド・エル) |

百道小学校のすぐ北側、現在の百道3丁目の辺りです。先ほど通った百道小学校の横ですね。

図面のようにキレイに区画されていたわけではないとは思いますが、江戸時代にはこの辺りを大砲の稽古場所として使っていたようです。

|

(福岡市史編さん室撮影) 福岡藩の練兵場があったのは、百道小学校のすぐ北側。 ちょうど県職員住宅が練兵場の東端に当たります。 |

射撃場を拡大したい〈明治35年〉

射撃場が完成して約四半世紀経ったころ、陸軍は射撃場を少しだけ拡張しています。

拡張した場所は後年の資料*⑧ から、おおよそ赤枠の辺りと考えられます。その広さは600坪と書かれていました。

|

| (資料①・⑧を基に福岡市史編さん室作成/下図作成はピー・アンド・エル) |

敷地を拡張した理由は、射撃場の射垜(的を設置した部分)の地質が脆い土砂でできているので、大雨の時には崩れて周辺に土が流れ出してしまうから、と書かれていました。単に敷地拡張というよりも、設備補強のためだったのかもしれません。

これらの記述を見ると、どうやら射撃場の的は西側に設置されていたようですね。

東(西新小学校側)から西(室見川側)に向かって射撃を行ったということになります。これならば室見川や海に向かって撃つことになるので、比較的安全だったということでしょうか。

たしかに逆だといくら民家や建物はないといっても危ないですよね。

当時、この土地を所管していたのは内務省ではなく農商務省でしたので、師団はさっそく農商務省に土地の取得を申し入れ、明治35年6月には土地の組替えも完了。

この時点で射撃場の形がほぼ最終形になったようです。

近隣にはこの少し前に中学修猷館(現在の県立修猷館高等学校)が大名町から移転してきており(明治33〈1900〉年)、西新町が徐々に変化しつつあったころでした。

射撃場移転に向け奔走する西新町〈明治44~45年〉

射撃場の敷地を拡張してからさらに10年が経ちました。すでに西新町に射撃場ができてから35年ほどが経過しています。

このころの西新町周辺は、中学修猷館に加えて県道福岡唐津線(現在の明治通り)が拡幅整備され(明治42〈1909〉年)、そこに軌道(路面電車)が開通し(明治43〈1910〉年)、だんだんと人の往来が増え、賑わい始めていた時期でした。

こうした動きを捉え、西新町では町の発展のためにも射撃場の土地を町有財産として譲り受けられないか?と考えていたようです。

実際に町長名で射撃場を所管していた十二師団に対し「提言書」を提出しています。

この提言書には次のようなことが書かれていました。

1,西新町は射撃場の土地を町の共有財産として譲り受けたい

2,射撃場の価格は現状を鑑み4万8千円と算定する

3,現在の射撃場に代わる新施設と交換することとする

4,新射撃場は、師団経理部指定の土地を買収し、必要工事等についてもすべて経理部の仕様に従いその監督の下で完成させる

5,射撃場の土地買収ほか一切の経費は第2項を超えないようにする

6,本提言書が採用されたあかつきには直ちに着手し、速やかに完成させる

つまり、西新町が4万8千円の予算内で新しい土地を買ってそこに新しく射撃場をつくるので、代わりに百道の土地は西新町にください! というのです。

これについて西新町としてはかなり強く師団に要望し、何度も認可の催促をしたようでした。

この提案を受けた師団サイドはというと、それほど悪い反応ではなかったようなのです。

それは、次のような理由からでした。

1,現在の射撃場は海岸に近いので風による障害が大きい

2,射撃場の的の後方には愛宕山があり、愛宕神社には常に登山客・参拝客が多いので危険

3,最近では周辺に小学校や民家が建ち、危険性も増している

4,福岡市においては最近この方面(西の方)に発展しつつあり、付近の人口も増える傾向にある

ほかにも「西新町射撃場改修のための調査中に射撃場裏の小学校校庭に弾が飛んで生徒の下駄を傷つける事件が発生して新聞などでも問題になっている。これまでも危険な事はあったし、これらを完全に回避するのは難しいから、いっそ改修ではなく、別の場所に移転させた方がいいのでは?」ということが書かれており、移転要望に対して積極的な態度だったようなのです。

そして最終的に師団の担当者が考えた土地交換の方法は次のようなものでした。

1,西新町に命じて福岡付近(鴻巣山)に射撃場の敷地を提供させ、これに新しい射撃場を完全につくらせる(図面もできている)

なお、この移転地は師団が踏査選定した場所であり、新設費用は土地代も含めて4万8千円を予算とする

2,前項の予算に過不足がある際には、予定射撃場の東部分を伸縮するものとする

これはかなり西新町の要望を組み込んだ案といえます。

ちなみにこの案が検討されたのはまだ陸軍内部の話で、上記の案も担当者から陸軍大臣へ提出されたものでした。

その中には、さらに踏み込んで次のようなことも書かれています。

・この計画については政党員や投機者が種々の計画をめぐらせ地元民を誘惑するなどし、その間に利を独占しようと企てる者がいるようだ

・西新町においては町会にかけ町債を起こしてその資金を確保し、さらに監督官庁の許可手続きを履行する必要があるものである

・今の(西新町側の)意気込みがあるこの機会を逸せず一気に話を進めることが有利となるため、どうか至急認可していただきたい

・本件については師団長も強く希望している次第である

師団内部、少なくとも担当者レベルでは、射撃場の移転に関してかなり前向きであったことが分かります。

西新町の涙ぐましい金策

町会で検討された予算案は、このようなものでした。

・現在町が所有する原野1万6600坪を1万3280円で売却する

・銀行等から2万4500円を借り入れる

・不足する場合は西新町の戸別割りか基本財産金をかき集める

しかし、結局町会はこれを否決とします。

その理由は「現在の経済状況を考えると銀行から借りるのも難しいだろうし、町有原野を売るにしても買い手が簡単に見つかるか分からないし、また負担を戸数割りにするのも1戸平均2円の負担というのでは、これはちょっと厳しいのでは?」というもの。

た、たしかに…。

結局、西新町が出した結論は「師団にお願いして4万8千円から減額してもらおう」という、なんとも消極的なものでした。

大丈夫か、西新町…?

やや不安も残るのですが、西新町長はこの町会での決定を持って、県の内務部長、早良郡長とともに師団経理部へ赴き、交渉を行いました。

西新町「実は提言書を提出した時からいろいろ状況も変わって…。あのときは長崎県道が開通するということから電気軌道等の会社も土地売却に熱中していたので、この辺の土地も高騰して4万8千円で売れると思ったんだけど、会社の組織も変わったようで、あと経済界も変動して土地売買熱は冷めちゃってて…。それに資金を出してくれるって言ってた投資家が亡くなって事業がうまくいかなくなったりして…。なので提言書にある条件ではちょっと難しいかも…。2万8千円ならなんとか…それも難しいけど…(チラッ)」

師団「2万8千円ならば、っていうけどそれも怪しくない?」

県「計算上は、町の基本財産7千円+町債発行1万円+町有地売却益1万1千円=合計2万8千円というものだけど、現在の経済状況を考えると土地売却の引受人も定かじゃないし、そもそも基本財産と町債もその筋の許可が必要になるので、まあ実際のところ難しいでしょうね」

師団「たしかに経済界など諸々の状況はその通りだろう。情状酌量すべき点は認めるし仕方ないとは思うけど、あれだけ何度も町長と郡長で許可の督促までしておいて、今になって「できません」っていうのはちょっとね~。まあ仕方ないとは思うけど…」

…おおよそそんなやりとりが行われた結果(意訳です)、最終的に師団が出した結論はNO。

「状況から考えてこの時点での移転は難しい」というものでした。

不安的中。西新町、残念…。

西新の将来のために ~濱名寛祐による提言~

・現在の射撃場を完全に修繕して周囲に危害を及ぼさないようにすることが必要だが、これは地形条件等を考えると実現は難しい

・また住民の安心できるような形に修繕するには費用が膨大になるので、いっそ適当な場所に新設する方が将来のためになる

・移設費用については国庫から出すことになるが、そのために現在の射撃場を売却して国庫収入とすればよい

・たとえば西新町にいくらか出させてこれに国費を加えて射撃場を新設、現在の射撃場は西新町の所有にしてあげるのもいいが、結局先の二案と比較すると国庫的には不利

・いずれにしても移設させず現在の射撃場修繕だけでは軍隊の射撃に困難を来す

・すでに住民に射撃場の危険性が物議を醸しているのでこれが再燃する恐れがある

・現に射撃場後方の愛宕山や姪浜の住民は射撃場を移転させると聞き及んでいるようなので、これが移転しないとなったらまた再炎上する状況が予測される

普通はなかなかここまで言えないと思いますが、かなり踏み込んだ意見ですよね。

結局この時は移転は実現しませんでしたが、この時に作成された鴻巣山の射撃場案は、この数年後に実現することになります。

射撃場移転後の土地処分〈大正6~10年〉

大正5(1916)年10月、新しい射撃場がついに完成します。

その場所は、かつては一度計画された鴻巣山です。

詳しい建設費用などはこの資料からは分かりませんでしたが、どうやら国庫でまかなったため、西新町の手出しはなかったようです。

まあその分、残された百道の跡地は当然西新町の町有財産とはならず、官有地のままとなったわけですが…。

射撃場が移転した後、射撃場跡地は売却のため一度内務省に還付されています(うち後で追加した600坪は元の持ち主である農商務省に還付)。

最終的に射撃場跡地は、主に次のようは形で処分されました。

・総面積2万9130坪のうち600坪は農商務省へ還付のため6月8日福岡小林区署へ引き渡し(うち75坪3合は通路のため除く)→ 合計:2万8454坪7合を処分

・残り2万8530坪(国有林600坪除く)の坪単価は6円とし、その売却総額17万1180円は歳入財源とするため、土地は内務省へ還付する

・石垣、樹木(257本)、的及び看的所(1ヶ所)は、 内務省へ還付のため9月8日に福岡署へ引き渡し

・的などの地上にあるものはそのままでよい

これが大正10(1921)年のことです。

この時点で「的などはそのままでよい」ということですから、大正5(1916)年に新しい射撃場ができて百道からなくなっても、射撃場自体はしばらくは手つかずのままで残っていたのでしょう。

ところで、この時売却を見越して陸軍が試算した土地の単価は1坪6円。

同時期、西南学院が藤金作から百道の土地を坪9円強ほどで買っていますので、試算としてはやや低めに設定されていたようですね(一般的に公的な試算の方が低いのは今も昔も変わらないようで…)。

その後、この一帯の多くは官有地として国以外にも市や県が所有したことで、敷地内や周辺には前回紹介した県立社会教育会館や県営住宅、県の職員住宅、そして市立の小学校などが集まった場所になった、というわけでした。

まっすぐな道の両端に小学校があるのも、たまたまといえばたまたま、必然といえば必然だったということですね。

|

(福岡市史編さん室撮影) 電柱には周辺の土地の古い地名が残されていることが多々あります。 この近くの電柱には「県舎幹」の文字が。 ちなみに少し南東側には元寇防塁史跡があり、その周辺は「防塁幹」でした。 |

#シーサイドももち #西新町の歴史 #陸軍射撃場 #福岡藩練兵場 #アジア歴史資料センター #まっすぐな道 #射撃場跡を往復すると結構な運動量 #熱中症にはご注意を!

[Written by かみね/illustration by ピー・アンド・エル]

0 件のコメント:

コメントを投稿